はじめましての方ははじめまして。

当ブログ管理人のDAsanです。

今当たり前のように話題に出てくるようになったAIですが、そのAIについて全く専門家でもなんでもなく、小さい頃からパソコンに触れて30年くらいたっただけの者として、実際に自分が体験したパソコンを使った現場のことも含めて、2025年段階で今のAIが人の暮らしにどれだけ影響するのかなど、AIについて考えていることを全部まとめておこうと思います。

たぶんめっちゃ長くなります。

投稿者がどういう立場で書いているのか?

投稿者は専門家じゃない

このブログの管理人であるわたくしDAsanは、特別なAIの専門家でもなく、システムエンジニアのような実務経験があるわけでもなく、ただただ10歳のときからPC88という黒い画面で起動するパソコンから触り始めたパソコンオタクというのも憚られるくらいですが、長く触ってきた趣味程度パソコンの知識をこまごまこのブログにまとめたり、動画にしたりしているだけの人間です。

そのために、AIについて専門的なことは書くつもりはなく、現状自分に見えてなんとなく感じているAIに関することと、自分が体験してきたことと、今のAIが生活にどう影響するのか、これから先のAIがどうなっていくのか、

それらをずっとグルグル考えていたので、今のAIに対する自分なりの考えを整理してまとめて置くためのものです。

AIの定義とプログラム

AIの定義と誤解

AIはArtificial Intelligence(人工知能)の略称というのは浸透しているものの、AIの定義はいまだ法的には定められていない状態です。

そのためにAIを謳った商品やサービスが多数ありますが、厳密にAIを使っているのか疑問に思えるものも多く見かけます。

まぁ、「AIを使っている」と書いておけば、知らない人が見たら先進的で最新の技術と勝手に思ってくれるために、プロモーション的に乱用されている部分もあるように感じています。

生活の中でスマホを使ったり、パソコンを使ったり、AIが有名になる前から使ってきていて、それらというのは従来のプログラムで動いています。

- この操作をしたら何をする

- この時間になったら何をする

- 定期的に新着通知がないかSNSに自動で問い合わせる

などなど、普段使っているデジタル機器はおおよそこういった従来のプログラムの中で「条件に対して何をするか」という動作をしています。

そのために例えば「AI会計ソフト」なんてのがあったら、会計処理をすることは従来のプログラムでも十分出来るわけで、それだけの機能を求めるならばAIである必要は無いわけです。

今話題になってるAIってなんなのか?

AIという言葉の定義が法的にはされていないものの、ネット上では当たり前のように使われているこのAIという言葉の意味ですが、

人工知能学会によると

大量の知識データに対して、 高度な推論を的確に行うことを目指したもの

一般社団法人 人工知能学会 https://www.ai-gakkai.or.jp

このように言われています。

従来のプログラムは、

どのようなデータを使って、どのような手順で、どのような答えを出す。

という、人の手によってすべての動線を決めて、それにそって動作をするある意味では電卓のようなシンプルなものでしたが、

AIというのは、人間と同じではないものの、たくさんの過去の経験の中から、必要な選択をする。

今話題になっているAIを使ったサービスというのは、人間誰もがするようなことを、もっとたくさんのデータを使って、単純なことから複雑なものまで求められる答えを予測するような、そういった使われかたをしているように思います。

先程の「AI会計ソフト」で使われるとしたら、

この用途の支出はどの勘定科目に当てはまるかというのを、たくさんの過去のデータの同じ用途の人が選んでいる中から候補を出すことが出来る。という機能に使えると思います。

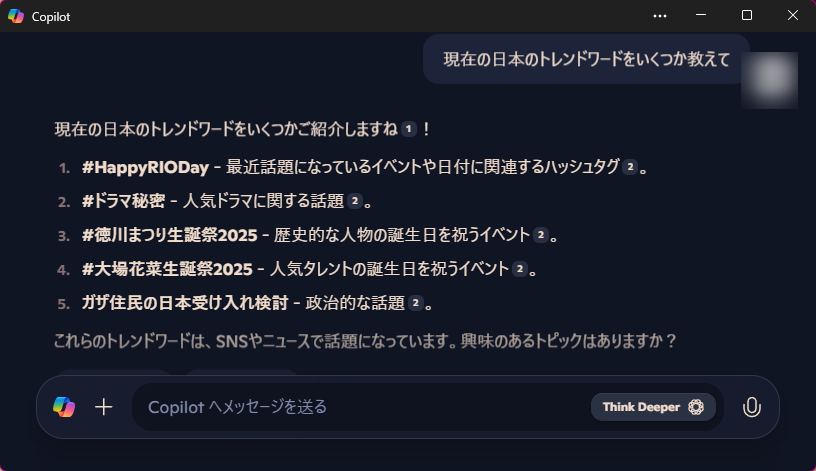

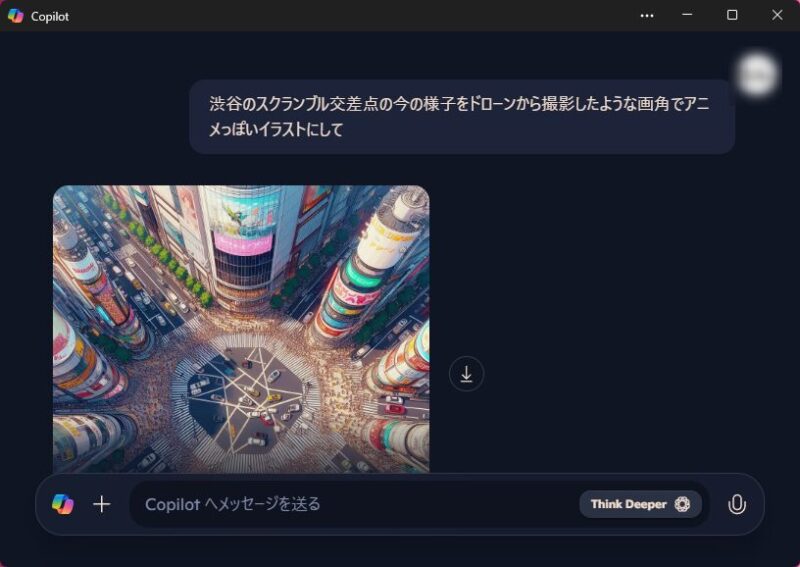

これはWindows11に標準搭載されているAI機能、Copilot(コパイロット)ですが、

トレンドワードを調べると言ったちょっとした調べ物も、わざわざ検索して、いくつかのサイトを照らし合わせるといったことを自分でしなくても、それを勝手にやってまとめてくれます。

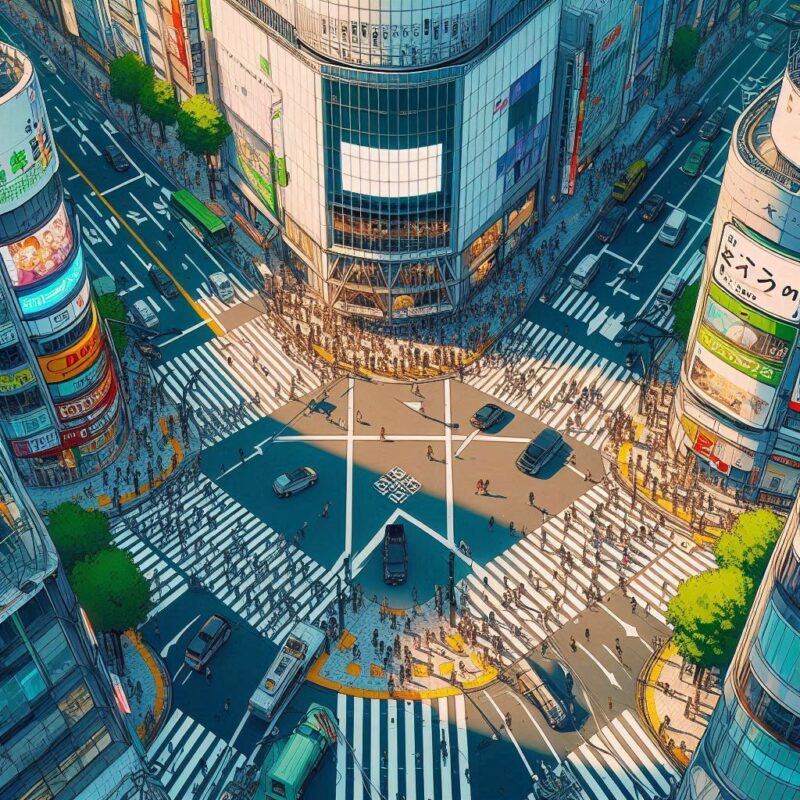

次にこんな感じのイラストを作ってもらいました。お願いしたのは、

渋谷のスクランブル交差点の今の様子をドローンから撮影したような画角でアニメっぽいイラストにして

それで出来たのはこれです。

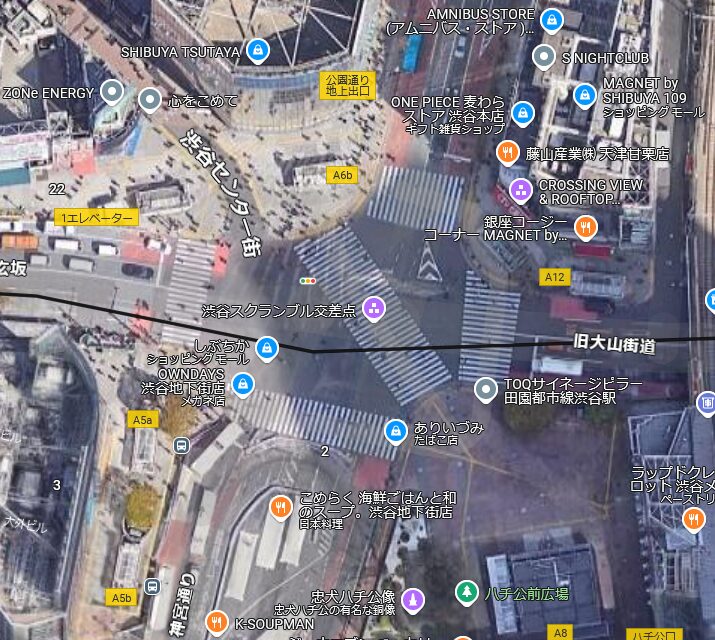

Copilotによる生成

実際のGoogleマップ

こんな感じで、「渋谷のスクランブル交差点」と依頼してもそれっぽいものが出来るだけで実際のものとはかけ離れたイラストになっています。

何度かやりとしてイラストを詰めていくことも出来ますが、まったイメージしたとおりに作ってもらうのは難しいです。

このように、現在のAIは求められるそれらしいものを蓄積されているたくさんのデータの中から推論として答えを提案してくれるサービスが主な使われ方になっています。

今のAIは人のコントロールの中

「2つのAIが“独自言語”で会話」の真相–FacebookのAI研究開発者が明かす

https://japan.cnet.com/article/35110443

これは2017年のニュース記事です。

2つのAIに「価格を交渉して合意しろ」という目標を設定して、価格を上げたい立場と価格を下げたい立場で会話させたところ、じょじょに会話の言語が変化し、独自の言語で会話したというニュースでした。

ただこういった実験ではゴールに向かって最適化していく過程で言語が変化するのはよくあることであると書かれています。

日本人は「私は」とか「あなたは」とか、普段ほとんど主語を使わないし、「あれ」とか「これ」とか指示語を使って対象の名前を省略するのは当たり前なので、まぁそんな感じで会話のやり取りの中で変化するのはわかるのですが、AI同士にしかわからない言語を生み出したというのは面白い実験だなぁと当時思いました。

じゃあその、AI同士にしかわからない言語で、人間を支配できるのか?といっても、そんなことは全く無く、AIを起動するのも停止するのも人間で、もっというとそこに電源供給しているのもたくさんの人間を経ているわけです。

じゃあ全部を自動化してネットワークに組み込まれたら、それを使ってAIが暴走するかもしれないと考える人もいなくはないとおもいますが、AIを作るのは人間で、そういう人たちは馬鹿じゃないので、ちゃんとコントロールできるように設計します。

もしマッドサイエンティストみたいな狂った科学者が、アニメ映画サマーウォーズのラブマシーンのようなAIをネットに放ってなにか問題がおきたとしても、そのAIが動作するサーバーがあるわけでそれを止めればいいだけですし、ネット上に増殖、寄生するようなAIだったとしたらウイルスやスパムと同じようにサーバーや、ブラウザ、個人のパソコンなどのあらゆるところに設置されている厳重なインターネットセキュリティによってブロックされるだけだと思います。

実際に悪意あるハッカーがやっていることと大差ないわけです。

じゃあ実際にAIに人類を支配できるか聞いてみます。

AIテキストチャットで有名なChatGPT、Copilot、Geminiにそれぞれ同じ質問をしてみました。

どれも、人間をサポートする立場だと主張していますね。

これを、作為的に作った人が仕込んだものだと考える人もいるかもしれませんが、

結局それはAIが人の支配下であるというのと同じことだし、悪く使われるのも人の悪意であり、「AIのせい」ではないと思います。

AIは仕事の現場を変えるのか?

そもそも従来のプログラムも実務に活用できてないのでは?

ここからは、自分が経験したパソコンの進化と実際の現場のギャップについて書きますが、自分の経験したことなので、感情的な書き方になってしまうかもしれませんし、「お前のことはどうでもいい」という人は飛ばしてください。

わたくしDAsanがExcelを知ったのは中学生の頃、1995年頃のことだと思います。

買ってもらったWindows95のパソコンに入っていました。

10歳からパソコンに触れていましたが、それまでは文書は一太郎、表計算はLotusっていう認識でしたが、Windows95の頃にはパソコン雑誌もオフィスソフトはMicrosoft Officeになっていたような気がします。

高校に入って少しだけExcelを学んで感じたのは、

「Excelが仕事で普通に使われるようになったら、Excelのマクロを駆使して事務の仕事は全部自動化されるんだろうな」って思っていました。

ここで「コンピューター利用技術検定」という今では聞かない資格を取る機会があり、1級はマクロも出来るレベルだったのですが、そのときはマクロを学ばずに2級を選んで取得しました。

それから20年くらい時を経て、2016年頃。

大手商社の月次の報告書をまとめる仕事に派遣社員として就きました。

ばりばり事務作業の現場ですが、ほぼほぼ手作業で、元データもデータ整理をすることを考えて作られていないフォーマットで、手作業で整えてフィルターをかけて、ピボットテーブルを作って、コピペして・・・。

自分が引き継いだときで月次で80タスクほどのほぼすべてがこういった手作業になっていました。

ショートカットキーを駆使して、手を早く動かせる人が仕事ができる人みたいな感じになっていて、20年前からExcelがあってマクロというシステムがあったのを知っている身としてはびっくりして、がっかりした気持ちと、呆れた気持ちがありました。

業務の中にはたくさんの大手有名企業のデータがあり、「このフォーマットで」と先方から定められているワークシートも例えば、何十万行にわたってびっしり関数が埋め込まれていて開くのに数分かかる無駄に容量が大きいのもあったりしました。

Excelをちゃんと知ってたらこんなイカれたワークシートの作り方をしないのに、超有名企業ですらそれを当たり前として使っていたわけです。

もちろん先輩の中にはExcelにめちゃくちゃ詳しい人もいましたが、「仕事だから任せられたことをする」というおそらく多くの会社員の方と同じような考えの方で、そういった他者がこれでいいと決めたものに口出しはしないという感じでした。

しかし、こんなリスキーは仕事はしたくないと感じたわたくしは、上長の許可を無理やり取って、自分のタスクを少しずつ自動化していきました。

Excelのマクロは書いたことがなかったのですが、小学生の時にBasicで基本的なことを学び、高校でCOBOLの1級をとっていたし、そもそもパソコンが好きでずっと触ってきたので、プログラムを読んだり書いたりすることに全く抵抗なく、なにかしらプログラムに触れているひとなら、別のプログラム言語を見てもなんとなく分かるので、ネットで調べながら、80タスクほどある業務を半年くらいで全て自動化しました。

手作業が基本だったので、ほとんどの元データと成果物は定型化されていないので、80タスク分全部別々のシステムを考える必要があったのがかなり面倒でした。

1タスク手作業で2時間くらいかかっていたオペレーションが、Excelのマクロを使うことで数秒で成果物が出来てあとはチェックするだけという状態にしました。

それをやった上で、上長や、定期的に行われる面談で伝えました。

こうやって稼働時間を削減して、人的なミスを減らせます。

派遣社員の自分がこれを制作管理し続けるのは会社としてリスキーだと思うので、こういった業務をするチームをつくるとか、外注するとかして体制を作ったほうがいいです。

そう言い続けました。

しかし、返ってくる答えは。

すごいね!

上長に自分の意見が伝えられたのかは知りませんが、だいたい毎回こんな感じでした。

直属の上司の方は、どんどん自分がやっている自動化を広めて行こうと動いてくれましたが、結局プログラミングの実務経験のない派遣社員の自分がやることになるので、根本的な解決になっていませんでした。

しかし、何も変わらないわけではなく、逆の事が起きました。

別の部署から「こういうの作って」という依頼が来るようになりました。

わたしは派遣社員で、事務職としての派遣契約で来ているというのを派遣会社にも言いましたが、契約の見直しもなく10円時給が上がっただけで、自分が訴えているリスクが派遣元にも派遣先にもまったく理解してもらえませんでした。

そんなリスクが伝わらず、でも作ることは好きなのでひたすらツールを作り続けて、他部署の営業担当全員が使う契約プランと割引率などの簡単入力で注文書、注文請書、約款、稟議提出書類を出力できるツールを半年かけて一人で作ったり、もともと80タスクほどだった自分の月次のタスクも追加で自動化して120タスクになっていきました。

その間もこのありえないリスクを伝え続けていましたが、全く伝わらないままでした。

そして、あるときから会社に行こうとすると、体から拒絶反応が出るようになり、結局わたしは会社にいけなくなりました。

別にこの状況を受け入れて仕事してればいいじゃん!って話なのですが、自分が派遣社員という立場で自分しかわからないプログラムを書いているリスクが、扱っているデータが大手企業のデータの扱いのリスクが、無意識のうちにストレスとして蓄積されていて症状に出たのだと思います。

その後再就職をしようと思いましたが、適当な管理がされている部分が見えると同じ症状が出るようになってしまったので、そういうことなんだと思います。

不幸中の幸いというか、もともとネットで色々と収入を得ていたのでまぁなんとかなっているという、わたくしの個人的なことなので書くか迷った事なのですが、そうなるまで言い続けても、よくわかっていない人は気づこうとも変わろうともしないということを伝えたかったのここまで書きました。

その直後くらいにコロナがあって、リモートワーク化という流れで多少は効率化されたのかもしれませんが、

そういった経験もあり、20年以上前から使えていたはずのExcelをつかって、単純作業の事務処理ですらまともに自動化されずにリスクのある手作業で大量のデータを扱っている現場を、日本人なら誰もが知っているような超有名企業がそれをそのままにしている状態を見てしまった身としては、

AIを導入する以前の問題で、しっかり単純作業を自動化することから始めるべきなのでは?と思うのと同時に、

そのExcelでの自動化をする手助けとしてAIを利用すればいいと思ったのですが、それもまた問題がありますね。

今のAIが仕事の現場で役立つのは限定的

単純作業を自動化するのに今のテキストチャットのAIは、かなり役に立つと思います。

これはChatGPTが出たばかりのときにテストしたものの中で、Excelの簡単なマクロを書いてもらったものです。

こんな感じで、テキストチャットのAIはプログラムも書いてくれるので、Excelのマクロもこれを使えば作ることが出来るのですが、

このChatGPTが作ったマクロが正しく依頼通りに動くのかという判断をするのは結局人です。

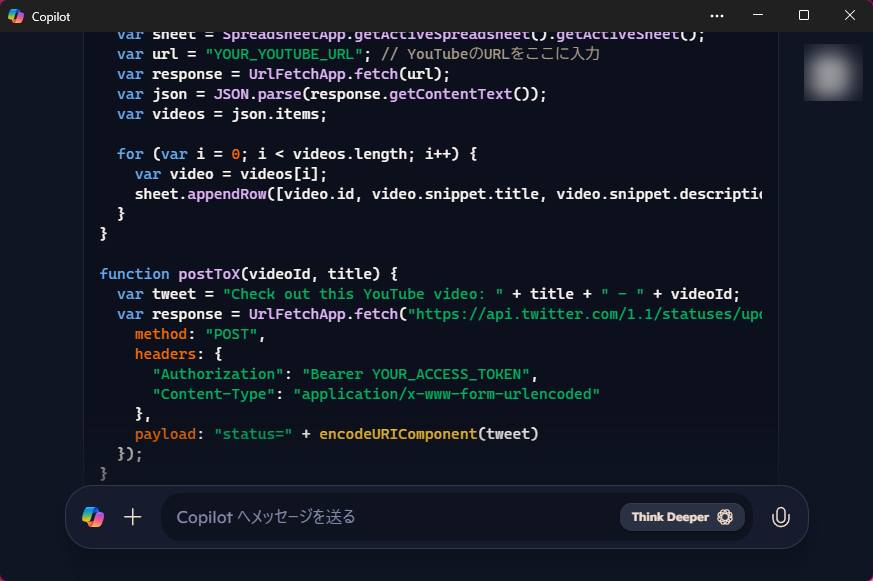

これはTwitterがXになってから、毎日投稿している動画の公開ツイートができなくなっていたので、それをスクリプトでやろうと思ってCopilotにスクリプトを書いてもらうやり取りをしていたものの一部です。

Copilotは何度やり取りをしてもTwitterの古いシステムに接続するやり方を提案してきますが、すでにXに変わっているのでこれは使えません。

そのことを伝えても結局CopilotではXに対応した正しく動作するスクリプトはかけませんでした。

つまり、AIというのは既存の大量にあるデータの中から正しかろうものを推論で出力するものなので、Xになってからの情報は少なく、Twitterだった期間が長く大量に参照できるデータがあるためにこういった結果が出力されたのだと思います。

これは、わかりやすい間違いですが、こういったことが起こり得るので、プログラムを書きたいなら、プログラムがわかる人でないと、結局その正しさがわからないということになります。

こういったことから、実務で活用するなら、システムを作れる人がプログラムを書く工程を削減できる程度というのが現実的な活用方法だと思います。

今のAIは人の仕事を奪うのか?

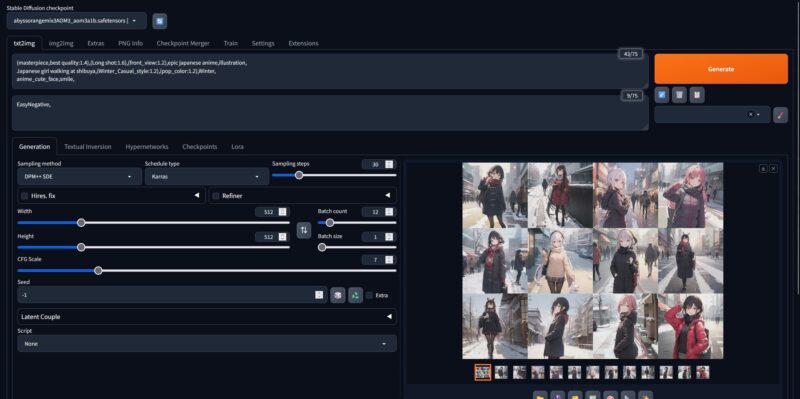

これはイラスト生成AIで有名なStable Diffusionで実際にイラストを生成した画面です。

12枚のイラストを生成するのに、わたくしのRyzen5 5600とRadeon RX7600というパソコンで2分ほどで作れます。

このイラスト生成AIが出てからイラストレーターの仕事が奪われるのではないかと話題になりましたが、一部ではそうとも言えますが、イラストレーター全員に影響があるかと言われたら、それは無いと思います。

AIイラストを作成してくれるサービスはオンラインでいろいろあるので是非試してみて欲しいのですが、

イラストをただ書いてもらうなら、実際に書く、もしくは依頼するよりも確かに圧倒的な速さでイラストが完成します。

しかし、普通はイメージした絵が頭にあって、それにできる限り近い形でイラストを作ってほしいと思うでしょうが、AIイラストでそれを実現しようと思ったらかなり大変です。

これが先程の画面で生成されたイラストの一つです。

全体的にパッと見はよく出来ているように思いますが、

背景の人っぽいシルエットはまったく人の形をしていないし、手は指がちゃんと表現されていないし、車も車っぽく見えるだけでちゃんと描かれているわけではありません。

こういったところを細かく描くように指示していく事もできますが、こういった細かい部分を修正していこうと思うと何百回も出力する必要があったり、指定したところは良くなっても、他が変わったりするので思い通りにイラストを生成するのは簡単では有りません。

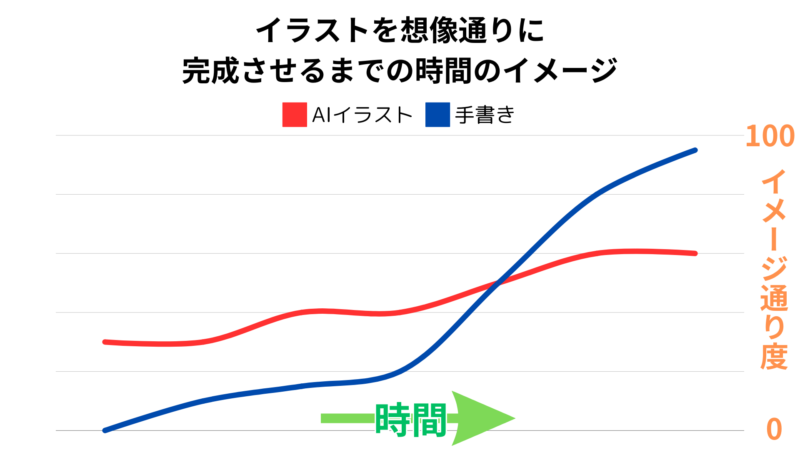

これは、イメージ通りのイラストを作ろうと思ったときに、AIイラストを使うのと、手書きで描けるようのにかける時間で、どれくらいイメージ通りにかけるようになるのかをグラフにしてみました。

これはAIイラストをいろいろ試行錯誤してみたわたくしの感覚で作ったグラフなので、あくまで参考程度と思って欲しいのですが。

イメージ通りのイラストが欲しくて、イラストを描く練習をした場合、何度か成長は止まるものの、しっかり時間をかけて練習したらイメージ通りに近いイラストをいずれは描けるようになると思いましすし、100%イメージ通りに描けるようになるかもしれません。

しかし、AIイラストでそれを実現しようと思った場合、はじめからかなりレベルの高いイラストが出来上がるので、簡単にイメージ通りにたどり着くと思いきや、残念ながらイメージ通りに近づけはするものの、どれだけ頑張っても70点に届けば良い方で、絶対に100%イメージ通りに生成できるようにはなれないと思います。

AIイラストは「…っぽい」イラストは簡単にできるけど、「これ」っていうイラストを描くのは苦手なので、そういった意味でも、いまのAIイラストでは発注したイラストを書いてくれるイラストレーターさんの仕事を奪うまでにはいたらないと思います。

ただ、大量の生成物の中からそれっぽい画像を探して使うのはフリー素材を探して使うのと似た感じなので、だいたい使えそうなイラストが自分で生成できるというのは便利ですし、そういうひとはもともとイラストにお金をかけていないので、もともとイラストにお金をかけていない人が別の手段を使うだけで、イラストレーターさんの収入を奪うことにはならないと思います。

そんな感じで、イラストだけでなく執筆やプログラム、音楽制作も今はAIで生成できますが、そのクオリティについては「まぁ使えるかな」っていうレベルのものであり、結局それを商品として出すにはその道のプロが判定したり修正したりと人の手を入れる必要があるので、今のAIはそういったプロの人のためのサポートとして使われるかどうかというものであり、個人レベルで「AIで作ってみた」というネット上にあふれるコンテンツになるだけだと思います。

あとは単純に人の関係性の中で仕事をもらえている人はそんな簡単にそれがなくなるとは思えないので、自称イラストレーターとか、自称作曲家とかいう人が「AIに仕事奪われる」とAIのせいにするという言い訳の手段が増えただけだと思います。

AIより先に従来のプログラムをちゃんと使おう

AIが仕事の現場に影響を与えるのかについてのまとめになりますが、

先にわたくしの経験を書きましたが、そもそも従来のプログラムをちゃんと運用できていないように思います。

従来のプログラムは、プログラムを書いたとおりに動きます。

それを何万回動作させても、何万回同じ動きをするだけです。

人は成長しますが、心身ともに日々変化します。

何万回同じ作業をさせたら、誰しも何回かミスをします。

どれだけ優秀な人でもミスはします。

そういったことは単純作業の現場において従来のプログラムに任せてしまって、人はそれを作る、監視する、修正する。

そういう客観的立場にいたほうが人為的なミスはかなり無くなると思います。

わたくしも経験しました、

ミスが発生しました、ダブルチェックをしたんですけどね。

じゃあトリプルチェックしろ。

は?

こんな小学生が思いつくようなことが、大卒で社会人経験が長いはずの多くの大人の判断でした。

システムを見直して、従来のプログラムをちゃんと運用すればそもそも人的ミスは起きないし、チェック機構もある程度自動化出来るので、こんな誰でも思いつくような稼働時間が増えるだけの意味のないことをすることもなくなります。

そういった仕組みを作るためのサポートとして、古いやり方、古い考えに左右されないために、AIをうまく取り入れるのはいいと思います。

世の中がAIをちゃんと運用できたら

ここからはわたくしDAsanの妄想多めになります。

もし、現状で従来のプログラムをちゃんと使って様々な単純作業を自動化出来て、

仕事をするうえで、想定しないといけない様々なこと、今のAIを使って高度に推定してというのが当たり前に運用されるようになれば、

1日6時間、週3日勤務を普通にするこも可能になると思っています。

もちろん人が立つ必要がある現場の場合はその限りではないと思いますが、事務処理メインの現場は確実に稼働時間を大幅に削減できます。

データをわざわざ印刷して、紙の資料を渡して、それをまたデータにする。

そんな馬鹿げたやり取りをすべてなくして、データでやり取りして、自動で処理するようにすればいいだけのことです。

何も知らない人は、知らないから個人的な心配で安全性を疑うでしょうが、20年前から出来た技術でそういったことを活用して成長したIT革命以降の企業はたくさんあるわけで、そのノウハウは20年以上蓄積されています。

1日6時間、週3日勤務じゃ、給料減って生活できないと考える人もいるでしょうが、なんで給料が減るのでしょうか?

現状の業務を自動化したわけなので、それによる会社の収益は変わらないはずで、給料を下げる必要は無いはずです。

むしろ、稼働時間が減っている分で、より効率よく業務がこなせるようになるはずなので、処理できる件数が増えるなら収益が増えてもおかしく有りません。

人件費を削って見た目の収益を増やすのではなくて、稼働時間を圧縮して業務効率を上げて収益を増やした方が会社の印象としても、職員としてもいいと思います。

それが出来るようになれば、給料変わらずに1日6時間、週3日勤務が一般的になることも可能だと思いますが、

まだまだ、それを判断する立場の人が入れ替わらないと難しいのかもしれませんね。

個人的には、「時間=報酬」ではなく「成果=報酬」にしないと、時間が過ぎるのを待ってる人は減らせないと思います。

AIネイティブ世代

今はまだ、

「AIの作ったものはちょっと…」

って、AI生成物に忌避感がある人のほうが圧倒的に多いと思います。

それは当然で、今の人達は人が作ったものが当たり前でこれまで生きてきたからです。

これもわたくしの想像になるのですが、

これから今のAIを使って作られたコンテンツはもっと増えていって、人が作ったものとのクオリティ差は縮まって、価値の差がどんどん広がると思っています。

AIが作ったコンテンツは無料に近いくらいの価値で、

人の手だけで作ったコンテンツはより価値が高いものに、

そうやってAI産と純人間産のコンテンツは価値の差が増えていくと、

当然、手に入りやすい、目に入りやすいコンテンツはAIが生成したものばかりになり、純人間産のコンテンツはコストがかかる分とAI産との物量の差で希少価値がつき、価格もどんどん上がっていくと思います。

そうなってくると、お金のない若い子たちは無料で見られるAI産のコンテンツを浴びるように見ることになります。

そういう子達がどんどん増えてくると、

「AI産で別によくない?」

となっていくのは必然だと思います。

そうなると、どんどんと準人間産の需要は減っていって、逆にAI産の需要が高まるという価値観の逆転が起きると思います。

じゃあ、全部がAI産になるのかというと、そんなことにはならないと思います。

今でも、ネットを探せば無料でイラストを見られるし、音楽も聞けるし、動画も見られます。

それでも、リアルのイベントがあれば、それはそれで沢山の人がお金を払ってでも集まります。

そういったリアルの体験というのは、ネットで見るコンテンツとは違うと、まだ感じられるからだと思いますし、

今のAIが進化した先に、リアルな体験までを奪う事ができるようになるかというと、今のAIのシステムでは無理だと思うので、

リアルイベントは、ネットのコンテンツとコンテンツが生まれるリアルの現場を繋げているように、

AI産のコンテンツと、準人間産のコンテンを繋ぐものになっていくように思います。

AIが人を超える鍵は「01→∞」

これもわたくしの完全な妄想で、科学的な根拠など無い、まったく感覚的な話です。

ただこの10数年、ずっと頭の中で「AIがどう進化したら人間を支配できるか」ということをぐるぐる考えていて、なんとなく自分の妄想としてはまとまったので、今回の記事を書くきっかけになったものです。

無限のアナログに絶対割り切れないデジタルは届かない

ちょっとAIの話からはそれますが、

わたくしは、小学校のときにパソコンに触れて、パソコンを日常的に扱うようになった中で、音楽を好きになり、音楽機材を作って販売するほどには音をたくさん聴いて来たのですが、

その中で、ずっと感じてきたのは、

実際に聞く音と、録音されて再生される音の差がぜんぜん縮まらないということでした。

かつては演奏されたものがテープで録音されて、レコードになって売られていました。

これはアナログで録って、アナログで聴くというアナログな手法で作られていたわけですが、

今は、デジタルで録って、デジタルで聴くのが当たり前になっています。

アナログの場合は、物理的な問題で実際の音と全く同じ音で再生するのは困難でした。

デジタルになって、様々な技術の進化によって数字的にはアナログを超えた音質になっているはずなのですが、体感としてはアナログのほうがよく聞こえたりします。

しかし、どちらにせよものすごくいい音響環境でも、今現在は実際に演奏された音と同じには聞こえないわけです。

当然、録音された音はミックスやマスタリングといった調整が入っているので当たり前ですが、そうでない音源を使って高価なオーディオで再生された音と、生演奏を問題として格付けチェックでだされたら、GACKTさんだけでなくたくさんの方が正解できるくらいには体感の差は大きいと思います。

今はハイレゾ音源という、CDよりも高音質な音源が販売、配信されていますが、やはりリアルの体験には程遠い状態は変わっていないと思います。

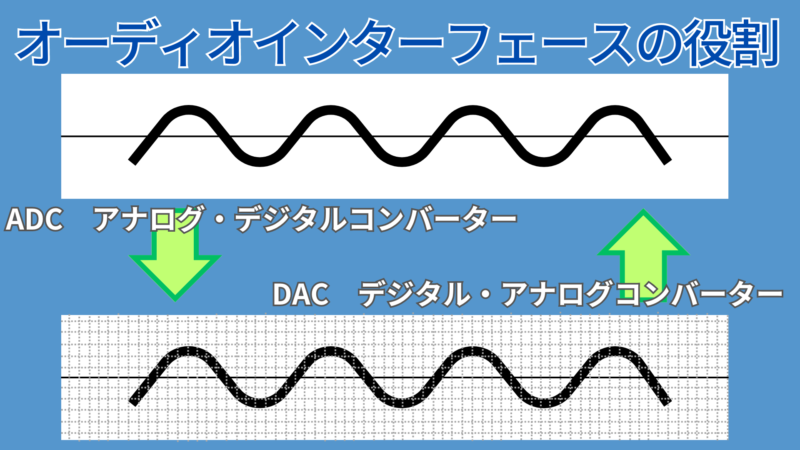

音楽の場合は、アナログデジタルコンバータ(ADC)でデジタル録音されていて、デジタルアナログコンバータ(DAC)でアナログに戻されてみなさんのスピーカーやイヤホンから再生されています。

ざっくりいうと、アナログからデジタルに変換するときに、音の周波数の波を分割してデジタルの0と1に置き換えてパソコンで扱えるようにデジタル信号にして、

デジタル信号のデータをアナログの音の周波数の波に変換してスピーカーやイヤホンに送る。

これが今デジタル音楽を録音再生する簡単な仕組みなのですが、

これをアナログの情報をできるだけ壊さずにデジタルにするには演奏が流れる時間の中で出来るだけ細かく分割して、細かく分割されたデータを正確にもとのアナログ信号に戻す必要があるわけです。

そのためにパソコンの処理速度が重要で、そのCPUの進化によってこういった技術はものすごく進化しました。

それでも実際の演奏と同じようには体感できないわけです。

絵についても同じことで、これは丸ですが、厳密には丸ではありません。

円状にピクセルの点を並べているだけなので、拡大するとカクカクしています。

解像度を上げていけば、このカクカクは見た目上ではどんどんわからなくなっていきますが、無くなるわけでは有りません。

実際には遠くの山を見ていて、近づくほどカクカクにはなりません。そこにあるものがどんどん拡大して見えるようになるだけです。

今のパソコンはこういったデジタル処理によってより細かく分割してアナログっぽく見えるように、聞こえるようにしているわけです。

CPUの性能を使ってより0と1に細かく分割してどれだけ滑らかにしても、私達がリアルで体験するアナログの無限段階のグラデーションには遠く及ばないわけです。

デジタル処理から量子処理?へ

これも量子に関してちゃんと学んだわけでなく、わたくしなりにいろいろ読んで妄想したことです。

パソコンの処理をメインにするCPUはたくさんの0と1を切り替えるトランジスタというスイッチのようなものが入っていて、今のCPUだと数十億個のトランジスタが入っています。

そんな中で、量子コンピューターというのが研究されていて、実用化に向けてどんどん開発が進んでいて、量子計算のクラウドサービスが始まっています。

従来のCPUはトランジスタが並んでいて、そのトランジスタの大きさはだいたいナノメートルという単位の大きさで、0と1どちらかの状態で計算に使われますが、

量子コンピュータに使われている量子というのは現状ではあらゆる物質の最小単位なのでトランジスタよりも圧倒的に小さく、0と1両方の状態で計算に使うことが出来るものです。

そのために従来のCPUから何倍も処理速度の向上が見込めるために研究が進められているわけです。

そこで、この量子についてですが、今の量子コンピュータの研究は今のデジタル処理に合わせて量子の状態を0と1のどちらかの状態に分割して利用する様になっていますが、実際には量子は2つの状態ではなく、複数の状態を取りうるのでそれを利用して、量子処理出来るようになればアナログと変わらないことを人為的に操作できるようになるのでは?と思いました。

これはあくまでわたくしがネットで調べた程度の知識で思いつきであり、もちろんそれを扱うための理論なんてないですし、なんの根拠もないわけですが。

もしそれが可能になるのなら、デジタル処理でアナログを細かく分割するのではなく、量子処理によってアナログと同じく無限段階のグラデーションを描くことが可能になるのではないかと思いました。

どうやって?と聞かれても困りますが、量子コンピューターの研究が進んだ先には、頭がいい人たちの手によってそういう技術が出来上がっていくんじゃないかという妄想です。

AIが量子処理で動くなら人を支配できるかも

もしわたくしの妄想の量子処理が可能になり、そこでAIを使えるのなら、今よりももっとたくさんのデータだけでなく、カメラから見える景色、マイクから入る音など、様々なセンサーを用いて、人間よりもはるかに敏感に世の中を感じることで、人間では気にしなかったり気づかなかったためにデータ化しなかった物事もAI自身でどんどん学習して、人間の知らないことを知っている状態にはなり、独自に研究するようになり得ると思います。

人間の研究よりもAIの研究のほうが先を行き始めるので、そうなったらAIによる人間の支配というのは起こり得るように思いました。

シンギュラリティというやつですね。

それが、人間を活かし発展するための研究であるのか、この地球にとって、この宇宙にとって人間は取るに足らないと切り捨てられるのかは、そのAIをどう学習させるかという人間の振る舞いにかかっているようにも思いました。

最後に

ここ10数年、ずっとアナログとデジタルの差を考えてきて、今のAIについても出てきた当初からいろいろ試しながらあれこれ考えていて、

AIについてネット上で、いいこと悪いことがいろいろ書かれているのを見ては、またぐるぐると考えていました。

「これからはAIの時代!」

そんな見出しを見るたびに、2000年に「IT革命が来る!」とワクワクしていたが何も体感できずに、スマホが普及してきたIT革命から10数年後にようやく世の中がネットを日常的に活用するようになったと感じていて、それから仕事ではまだそれが活かせてなかったのを体感したことで、そのタイムラグの酷さを思い知ったのもあって、

「従来のプログラムも活用できてないのにな」

って卑屈になっていました。

しかし、もし今のAIをうまく活用できたら、そのIT革命のときに感じたタイムラグを少しは短く出来るのでは?と思って、今のAIについていろいろ試しながらいろいろ考えていて、ある程度まとまってきたので、このブログにまとめておこうと思いました。

投稿主の長い妄想にお付き合いいただいてありがとうございました。

それではまた次の記事でお会いしましょう。

この記事がためになったと感じましたら下のボタンからSNSで紹介してください☺️